En la antigua Grecia de la época clásica, a la entrada del Templo de Apolo, en Delfos, a donde se asistía para recibir orientación y consejos, había dos inscripciones. La que aquí a mí me interesaría aprovechar era: Conócete a ti mismo. La “recomendación” es como una regla de oro: es obvio que quien realmente se conoce a sí mismo, quien aprendió a no auto-engañarse, está en principio habilitado para evitar muchos tropiezos y descalabros, muchas perturbaciones mentales y un sinfín de frustraciones. Ahora bien, algo interesante de tan atinado imperativo es que se puede imaginativamente extender su aplicación y pasar de individuos a pueblos. Lo que tendríamos entonces sería una directiva general cuyo contenido podríamos parafrasear de esta manera: es mejor para los pueblos conocerse con todos sus defectos, tal como efectivamente son, que auto-engañarse y adoptar la muy costosa política del fingimiento permanente y que finalmente desemboca sistemáticamente en un callejón sin salida. Así entendido, yo estaría totalmente de acuerdo con el precepto. El problema entonces es aplicarlo. Veamos a dónde nos conduce el intento.

Para poder producir soluciones hay que tener una idea clara de los problemas que se enfrentan. Conocernos a nosotros mismos es ante todo tener una visión clara de nuestra “esencia”. Pero ¿qué es conocer la esencia de algo? Hay muchas formas de responder a esa pregunta, pero para nuestros propósitos me parece que damos con la esencia de lo mexicano si encontramos elementos que sean comunes a todos los compatriotas (yo soy mexicano, y a mucho orgullo). Pero ¿hay efectivamente algo así? Es cuestionable. Consideremos, por ejemplo, la cocina. La cocina mexicana es de lo más variado y es simplemente falso que toda sea picosa. Tampoco tienen los mexicanos una única forma de vestirse: hay lugares en donde se usa sombrero, pero otros donde no; no todo mundo usa guayabera ni los jorongos son populares en todas las latitudes del país. Por lo tanto, tampoco la vestimenta nos daría algo “esencial” de los mexicanos. Si nos fijamos en las formas de hablar, lo que encontramos es más bien un mosaico de variedades y tonalidades del español antes que una única forma estándar de expresarnos. Y yo creo que podríamos seguir buscando elementos en común a la gente de Chihuahua, Yucatán y Colima, por mencionar algunos estados claramente dispares en términos humanos, culturales, históricos y demás, y nos costaría mucho enumerar, dejando de lado banalidades inservibles como la de que todos los habitantes de esos estados de la República son seres humanos, elementos en común. Y sin embargo, si persistimos en nuestro esfuerzo, me parece que podemos dar en el clavo y detectar por lo menos un elemento que sí permea a la sociedad mexicana de arriba abajo. ¿Cuál será ese? A mi modo de ver, salta a la vista. Me refiero al mal social por excelencia, presente no sólo en todos los estados sino en todos los estratos sociales: la corrupción. Aquí sí ya no importa de dónde se sea, en qué se trabaje, cuánto se gane: dejando de lado la historia, el lenguaje, las instituciones que nos rigen, la biología y cosas como esas, no cabe duda de que el cemento social de México en este periodo de su historia es la vida en la corrupción. Si ello es así, entonces el tema de la corrupción amerita al menos algunas reflexiones.

La corrupción mexicana es no sólo legendaria: es una corrupción hiperbólica. En México se ven afectados por la corrupción hasta los mecanismos diseñados para acabar con ella. La sociedad mexicana es como un organismo cuyos glóbulos blancos cada vez que detectaran una bacteria se acercaran a ella y en lugar de atacarla le abrieran el paso para facilitarle su acceso a los órganos. En México, de Baja California a Yucatán y de Tamaulipas a Chiapas, se vive en la cultura de la corrupción. Aquí sí ya llegamos a la esencia de la mexicanidad contemporánea.

Si quisiéramos hacer preguntas tontas, dado que lo que queremos es conocernos a nosotros mismos, preguntaríamos entonces algo como ‘¿qué es la corrupción?’. Nosotros desechamos esa estrategia. Mejor preguntemos: ¿de quién, bajo qué circunstancias decimos de alguien que es corrupto?¿Cómo identificamos al corrupto? La verdad es que yo debería cederle la palabra a los expertos, que naturalmente en nuestro país abundan, pero como me faltan los contactos y la confianza creo que por lo pronto, aunque tímidamente, podría apuntar a los siguientes rasgos de personalidad y de conducta para poder hablar de prácticas corruptas:

1) para empezar, hay que ser especialista en el manejo y la desviación de fondos del erario público. Esto es condición sine qua non para estar en posición de cometer fraudes fiscales en gran escala (aunque también sirve para malversaciones de menor nivel)

2) Se tiene que ser muy apto para saber utilizar la ley a fin de delinquir no sólo exitosamente, sino con elegancia. Hay siempre que poder decir en el momento oportuno algo como “Pero el reglamento en su sección x, parágrafo y dice que …”. Si para lo primero hay que tener nociones de economía, para esto hay que ser abogado.

3) Hay que saber ofrecer y vender, no necesariamente al mejor postor, el patrimonio y los bienes de la nación. Para esto hay que haber estudiado comercio o economía, por lo menos. Un corrupto que se respeta tiene que ser razonable y, por lo tanto, fácilmente comprable.

4) Es menester tener nociones de formación de grupos de poder y de actuación en pandilla. Es muy difícil en nuestros días actuar completamente solo, aunque hay aventureros que lo intentan. Por eso, por ejemplo, un gobernador encubre a otro, un secretario de Estado a un embajador, etc. La solidaridad gangsteril es crucial.

5) Se tiene que tener un control de las facciones que ni los actores logran tener porque, y esta es la condición subjetiva suprema del corrupto, hay que saber no sólo inventar mentiras para salir al paso, sino haber hecho de la mentira su segunda naturaleza. ¿Cómo podría un corrupto tener éxito sin ser un mentiroso descarado? La técnica de la mentira es imprescindible.

6) Hay que ser de un egoísmo patológico y manifestar profundas tendencias anti-sociales. El grado de corrupción que se alcance dependerá de cuán graves son los desórdenes de personalidad que se padezcan. Es obvio!

7) Como un corolario de lo anterior, tenemos que señalar que hay que ser un “duro”, es decir, no sólo un caradura (punto 5), sino haber aprendido a ser totalmente indiferente hacia la situación de los demás. El corrupto tiene que tener su conciencia tranquila: tiene que poder comer a gusto, usar el dinero de otros para viajar, apostar en Las Vegas, etc., sin que lo perturben pensamientos concernientes al hambre, la miseria, la insalubridad, etc., en la que viven millones de compatriotas. Faltaba más!

8) Se necesita haber pasado por un efectivo proceso de des-espiritualización, es decir, en haberse convertido en alguien enteramente prosaico, plagado de ambiciones de orden material, haber reducido su horizonte de intereses a comida, sexo, poder y dinero (eventualmente coches y propiedades). Ese es su universo. Lo del sexo, desde luego, puede incluir a niños y niñas. ¿Será necesario dar ejemplos?

9) Es preciso sentir en forma genuina un reverendo desprecio por todo lo que sea honradez, sencillez, verdad, justicia. Se tiene que saber presentar esos temas como si se tratara de juegos y poses infantiles, actitudes de gente que “todavía no ha madurado”.

10) Es importante, para ser un corrupto de calidad aceptable, promover enfáticamente y con entusiasmo la desmoralización, la desinformación y la desintegración sociales, todo ello naturalmente envuelto en el lenguaje contrario a esos “programas de trabajo” (derechos humanos, libertad de expresión, etc.).

11) Es innegable que es propio del corrupto profesional ufanarse, por lo menos en privado, de sus fechorías, cohechos, sobornos y demás. Como cualquier artista, también el corrupto aspira a que se le reconozca y aplauda por sus acciones y logros. Después de todo, nadie quiere ser un pobre político!

12) Como todo ser vivo, el corrupto aspira a reproducirse, por lo que se esmera por transmitirle a sus vástagos, y si se puede hasta a sus nietos, sus valores, su perspectiva de vida, su desprecio por los demás, a quienes ve exclusivamente como instrumentos. La corrupción se perpetúa.

Estos lugares comunes sirven como meros recordatorios de la atmósfera en la que estamos inmersos, pero adquieren un cariz un poco más alarmante y generan en nosotros reacciones de rechazo un poco más vívidas cuando pasamos de la reflexión sobre lo que es ser corrupto a la constatación de los efectos en la vida real de esa deformación mental y social que es la corrupción. Ésta reviste las más variadas formas. He aquí unos cuantos ejemplos, tomados al azar.

A) Durante años se han venido implementando campañas para convencer a las comunidades de indígenas, de los remanentes de lo que otrora fuera un fuerte campesinado y que viven lejos de las ciudades, de que vacunen a sus hijos contra la polio, la varicela, etc. La semana pasada en Chiapas se presentaron varias familias para aprovechar el servicio de vacunación del glorioso Instituto Mexicano del Seguro Social y ¿qué pasó? Gracias a la vacunación de la que fueron objeto por lo menos dos niños, que no tenían ni un mes de nacidos, murieron. Dónde están los responsables, qué castigo se les va a imponer, cómo se va a apoyar a los padres que se quedaron “huérfanos de hijos”, de eso no sabe absolutamente nada. Aquí la corrupción (una auténtica descendiente de Proteo) tomará la forma de encubrimiento. Al ver la foto de los padres frente al féretro de su hija me viene a la memoria un poema de José Martí que me permito recomendar. Se llama ‘Los Dos Príncipes’. Y ello me hace preguntar: ¿qué pasa con los doctores criminales que mal aplicaron las vacunas? Bien, gracias. Eso es corrupción forma (9), por lo menos.

B) A lo largo y ancho de las zonas en las que en México se siembra y cosecha café la roya ha hecho estragos. En Chiapas se habla de la destrucción de un 50% de su producción normal, al igual que en Guerrero, y de un 30% en Puebla y en Veracruz. Pero en la Sagarpa minimizan con desparpajo el desastre. El problema tiene muchas ramificaciones y tiene que ver, por ejemplo, con millonarias compras forzadas de productos químicos para medio detener la plaga. Pero el director de Productividad y Desarrollo Tecnológico de la Sagarpa ni suda ni se acongoja. Él asegura que se trata de un problema menor y tan tranquilo como siempre, aunque a lo que asistimos en diversos estados de la República es a una quiebra generalizada de los cafeticultores. Esa forma de corrupción cae por lo menos bajo el rubro (7) mencionado más arriba. Yo añadiría el matiz “prácticas desvergonzadamente anti-nacionales”, pero eso es opcional. Con lo otro basta.

C) El tercer caso con el cual quiero ilustrar lo omniabarcadora que es la corrupción en México nos lo proporciona la Delegación Magdalena Contreras, en el Distrito Federal. La ex-delegada, Leticia Quezada, ahora en abierta campaña electoral en favor de su potencial sucesora y protectora, la candidata del PRD, Beatriz Garza Ramos, ya ha sido ocasionalmente denunciada por diversas (llamémosles así) “anomalías”. Como es natural, ahora aspira a una diputación local. Pero ¿cómo dejó la Delegación a su cargo? No voy a entrar en cuestiones de presupuestos, malversaciones, bonos injustificados, tráfico de influencias ni nada que se parezca. Me voy a limitar a preguntar: ¿cómo dejó físicamente la Delegación? Quizá haya un acuerdo con (inter alia) los importadores de amortiguadores, porque por todos lados hay hoyos, baches, fugas de agua, etc. Ya ni los topes están bien puestos. Aquí, si no me equivoco, nos las habemos con las modalidades (1), (7) y (11).

Los sucesos mencionados son todo menos cómicos. Aquí ya no se trata de divagar sobre la naturaleza, extensión, orígenes y demás de la corrupción. Lo que estamos haciendo es ejemplificar los efectos de la acción corrupta. La corrupción se infiltra en todos los ámbitos de la vida del país. Es un mal social, cultural y mental que, en condiciones normales, es pura y llanamente imposible de erradicar. Los mexicanos estamos desamparados frente a la corrupción. La famosa Ley contra la Corrupción no acaba ni de ser formulada y todos sabemos ya que no servirá más que para refinar los mecanismos de operación de la corrupción. Aquí lo único que podría servir como punto de partida para iniciar un proceso de limpia serían múltiples juicios públicos contra delincuentes de cuello blanco por todos conocidos y ¿quién se va a atrever a hacer eso?¿Quién es el valiente que le va a poner el cascabel al tigre? La corrupción mexicana es simplemente invencible, en el marco de lo que hay. Yo pienso que sólo cuando la corrupción esté ya literalmente asfixiando al país es que la sociedad mexicana reaccionará. Es de esperarse que para entonces México no se haya desintegrado, que Baja California o cualquier otro estado no se haya “independizado”, que las fuerzas de ocupación norteamericanas (sus policías, sus espías) no estén ya actuando libremente en suelo mexicano (como de hecho ya empiezan a hacerlo) y, más en general, que no sea demasiado tarde. Según yo, esto (y mucho más sobre lo que no hablamos) es “conocernos a nosotros mismos”.

Categoría: Perspectivas y Opiniones

Colección de artículos producidos semanalmente por el autor a partir de 2014, con algunas intermitencias.

Fantochadas del Pasado y Realidades del Presente

Para nuestra permanente desesperación, lo cierto es que nunca faltan a nuestro alrededor los ilusos de lengua larga que creen que con mucha palabrería, con verborrea destilada sobre todo en periodos a primera vista confirmatorios de lo que afirman, pueden ocultar realidades o, mejor aún, anularlas. Por ejemplo, un día alegre de alza en la Bolsa basta para “confirmar” que las desastrosas políticas monetaristas de todo un sexenio son las acertadas. Siempre habrá algún iluminado que vendrá a ilustrarnos sobre las bondades de las lamentables política exterior, salarial, educativa o de la índole que sea con base en algún hecho afortunado, alguna bienaventurada coincidencia o alguna benéfica configuración fortuita de situaciones. Añadamos a esto que en la mayoría de los casos los “pitonisos” que acaparan los canales de expresión, emitiendo a menudo trivialidades pero pronunciándose sistemáticamente en tonos doctorales sobre diversos temas de interés colectivo y mundial, carecen por completo del sentido de la historia y no parecen entender cosas tan elementales como el simple hecho de que el concepto cotidiano y práctico de tiempo no es el mismo que el concepto histórico o, digamos, el cosmológico. Dicho de otro modo, los cambios de los fenómenos cotidianos se miden de un modo diferente de como se miden los sucesos históricos o los acontecimientos de dimensiones cósmicas. Sería para destornillarse de risa el que alguien pensara que los fenómenos cósmicos se pueden medir con un cronómetro o mediante cálculos realizados en conexión con el desplazamiento del sol en nuestro firmamento. Así, pues, intereses personales las más de las veces vergonzosos, ignorancia superlativa, confusiones de ideas, errores conceptuales, momentos de euforia y de embriaguez teórica y muchos otros factores como esos permiten que se nos bombardee con “verdades” presentadas como definitivas pero que, vistas a través del prisma correcto, al poco tiempo quedan refutadas y se ven entonces como penosamente tontas. ¿Cómo explicarnos eso? Lo que sucede es que los cambios históricos, que parecen haber sido medidos con un concepto individual de tiempo, les dan un mentís formidable y los deja en ridículo al mostrar que sus “verdades” eran todo menos eternas. Intentaré ejemplificar rápidamente lo que acabo de enunciar para que, aunque sea rápidamente, podamos abordar desde una plataforma más o menos sólida un par de temas de actualidad e importantes, de uno u otro modo, para todo el mundo.

Como todos sin duda tendrán presente, cuando finalmente después de complejas y turbias negociaciones la Unión Soviética dejó por segunda vez de existir, de inmediato los oportunistas del momento entraron en su fase de papagayos teóricos (con todo el apoyo de los medios de comunicación, nacionales y mundiales) para anunciarle al mundo la derrota no sólo factual del socialismo, sino de principio. Estoy seguro de que entre los amables lectores habrá muy pocos que recuerden a uno de esos pseudo-intelectuales de pacotilla que en uno de los programas que Televisa le regaló a otro muy dañino personaje, a saber, Octavio Paz, el gran paladín de las huestes de “intelectuales” de derecha, afirmó que la derrota del socialismo no sólo era una derrota factual, política, sino una derrota de principio y moral. Explico esto: lo que el peregrino personaje con todo desparpajo sostuvo (y lo digo porque yo vi ese programa) era que la derrota factual del socialismo real implicaba tanto su derrota moral como el triunfo moral del capitalismo! No es necesario profundizar en el tema para hacer ver en forma inmediata que lo que ese renombrado escritor (de cuyo nombre prefiero por el momento no acordarme; no vale la pena) sostenía era y es fácilmente refutable. Para empezar, podemos presentar contra-ejemplos. De acuerdo con él, entonces, el que Jesús haya sido crucificado implicaría que su mensaje era moralmente inaceptable. ¿Monstruoso, verdad? Y, por otra parte, podemos señalar que el sujeto de quien hablamos incurre de manera ostensible en la falacia cuya testa la corta sin miramientos la así llamada ‘Guillotina de Hume’. Como todos sabemos, Hume nos enseñó que no podemos deducir válidamente enunciados de valor a partir de enunciados de hecho. Ahora bien, por sorprendente que parezca, eso precisamente es lo que hacía en público el distinguido participante mencionado durante aquellas penosas jornadas. Puedo asegurar que ni entre los peores alumnos que he tenido a lo largo de 30 años de labor como profesor me he encontrado con alguien que cometa de manera tan desfachatada semejante falacia. En alguna otra ocasión, cuando la situación lo amerite y sea propicia para ello, proporcionaré los datos necesarios para que mis gentiles lectores identifiquen sin problemas al individuo del que hablo y al que aludí sólo como preámbulo para mi tema.

Dejemos, pues, de lado el anecdotario local para ocuparnos de temas importantes que tienen que ver con lo que dije más arriba. Para ello, quisiera empezar por traer a la memoria el lamentable hecho de que la derrota de la URSS significó para muchos la derrota del marxismo, por más que inclusive entonces era obvio, a pesar de que nos encontrábamos sumidos en un estado de histeria colectiva, que esa conexión era totalmente infundada. Que por razones ideológicas la Unión Soviética se sirviera del marxismo era una cosa, que su derrota significara la descalificación de la única gran teoría del sistema capitalista que ha sido producida al día de hoy era otra completamente diferente. Todo parecía indicar que el proceso mismo de desintegración de la URSS era la prueba viviente de que las teorías y las explicaciones que encontramos en El Capital eran falsas! Desde luego que eso es absurdo y para mostrarlo quiero brevemente retomar tan sólo una idea marxista, esto es, una idea que según los superficiales agoreros de aquellos tiempos había quedado descartada para siempre. Me refiero a la crucial, imprescindible, inevitable idea (por lo menos en el marco del sistema capitalista) de lucha de clases. ¿Era creíble siquiera que el complejo fenómeno de oposición de intereses entre los diversos grupos sociales que pueden más o menos discernirse en función de sus respectivas relaciones con los medios de producción, de sus correspondientes estructuras culturales y hasta mentales, todo eso y más súbitamente desaparecía porque la URSS se desmoronaba?¿No se siente de entrada, por lo menos ahora, que afirmar algo así es una ofensa a la inteligencia de cualquier persona normal?

Para pruebas un botón. Preguntémonos: ¿cuál es el fenómeno de fondo al que estamos asistiendo en los Estados Unidos? Desde luego que los conflictos raciales están a la orden del día y que en general el racismo está como volviendo a “florecer” en ese país, pero lo que nos inquieta, lo que queremos saber es si se trata de un fenómeno último, un fenómeno sin trasfondo económico o si no es más bien una expresión de una descomposición de otra naturaleza. Yo me inclino por lo segundo y quisiera al menos intentar explicar por qué. Lo que en mi humilde opinión pasa es que el apoderamiento del mundo con el que soñaron los políticos y militares norteamericanos después de la simbólica caída del Muro de Berlín terminó en un fracaso y hundiendo, a un costo humano inmenso, todo el Medio Oriente y parte de Asia en un infierno de destrucción y muerte. Los gobernantes norteamericanos intentaron llenar de inmediato los huecos que inevitablemente crearía el forzoso retroceso de sus enemigos jurados y procedieron en consecuencia: buscaron apoderarse de la riqueza petrolera de Irak, destruir a los palestinos, controlar Afganistán (y el negocio del opio, desde luego) y extenderse a partir de ahí hacia las antiguas repúblicas asiáticas de la para entonces ya fallecida Unión Soviética e instalar bases militares de manera que Rusia quedara definitivamente rodeada y bajo control. Pero la realidad no se ajustó a sus planes y a pesar de los horrores por los que hicieron y siguen haciendo pasar a millones de personas los planes de conquista mundial norteamericanos ya no se materializaron como fueron delineados. Aunque obviamente las grandes compañías americanas se han enriquecido brutalmente, para el gobierno norteamericano las guerras han sido costosísimas, desde todos puntos de vista. Cuando el joven Bush le declaró la guerra a Irak en el congreso anunció que la guerra costaría 77 billones de dólares. Al cabo de un par de años el costo se había duplicado. En la que era la nueva configuración del tablero mundial Rusia dejó en claro que seguía siendo una super-potencia y una arrolladora China generó algo así como una derrota comercial (y financiera cuando los dirigentes chinos lo consideren oportuno, dentro de algunos años seguramente) para los Estados Unidos. Pero ¿qué significaron esos cambios mundiales para ellos? Los resultados fueron claramente negativos: su crecimiento económico casi se detuvo, su mercado interno se empantanó, sus “burbujas inflacionarias” explotaron y todo ello junto con las diabólicas manipulaciones de los grandes bancos terminaron por pauperizar a grandes sectores de la población. Naturalmente, empezaron a pulular los conflictos entre grupos humanos. En otras palabras, una vez que el bienestar material generalizado que lo encubría se cuarteó, el capitalismo que 50 años antes había deslumbrado al mundo por sus impresionantes logros materiales y culturales reveló de pronto su verdadero rostro: el de un sistema esencialmente asimétrico, injusto y susceptible de generar no sólo riqueza sino también pobreza y ello en su sede principal. ¿Qué es, pues, lo que actualmente en relación con los costos de educación, los servicios de salud, los bienes inmuebles, etc., se está poniendo al descubierto? Que empieza a activarse algo que en los Estados Unidos no se conocía. ¿Qué es aquello de lo que el pueblo americano no tenía mayor idea cuando el grueso de su población vivía muy bien, pero que ahora empieza a resentir en su propia población? Se llama ‘lucha de clases’.

Realmente no entiendo cómo podría alguien imaginar que, considerados como agentes económicos y sociales, un obrero y un banquero podrían quedar ideológicamente identificados. Ese espejismo puede llegar a producirse sólo cuando se vive en situaciones de economía boyante. Entonces el banquero y el obrero pueden coincidir y sentarse juntos en el estadio de beisbol así como comprar un hot-dog y una cerveza en el mismo puesto, pero aparte de esa milagrosa coincidencia no tienen nada o tienen muy poco en común (dejando de lado su ser biológico, su ser ciudadanos, etc.). El punto importante es que cuando el velo del bienestar se rasga lo que se percibe es otra cosa que una relación idílica entre propietarios y trabajadores. Entonces afloran y se manifiestan todas las tendencias de muerte que una situación favorable ocultaba en casa y proyectaba hacia afuera. No debería pasarse por alto que el pueblo americano, por lo menos desde el surgimiento de Hollywood a principios del siglo pasado, ha crecido educado en el odio y el desprecio hacia todo lo que no es propio de su “american way of life”. Objetos de burla y odio han sido los alemanes, los japoneses, los chinos, los rusos, los latinos, los comunistas, los revolucionarios, los italianos, etc., y ahora los “terroristas”, queriendo esto decir lo que convenga en el momento en que se use la expresión. El problema es que ahora las convulsiones sociales se dan dentro, al interior de los Estados Unidos: las situaciones de miseria e injusticia que antes eran característica de sociedades sub-desarrolladas, de esos pueblos que no habían entendido cómo organizarse para vivir bien y a los que había que enseñarles todo, las tienen ahora ellos en su propia casa. Eso naturalmente afecta y modifica el discurso político. Por primera vez en los Estados Unidos se habla de socialismo y de revolución y no son oscuros profesores de economía política quienes así se expresan, sino senadores, diputados (representantes) políticos profesionales en general (un buen ejemplo de ello es el senador Bernie Sanders). Por primera vez se habla en contra de los super-millonarios y poco a poco el discurso político se enriquece con fraseología inaudita en los Estados Unidos. Como el descontento generalizado no es todavía un descontento politizado, es decir, no pasa por el tamiz de la conciencia política sino que todavía es, empleando una expresión leninista, espontaneísmo puro, entonces reviste la forma más simple, elemental, directa o primaria que pueda adoptar: la del odio racial. Eso naturalmente tiene su contrapartida: la policía no tiene empacho en “despacharse” a gente de color por el menor pretexto: porque el sospechoso corrió, porque gritó, porque levantó los brazos, porque pidió ayuda, etc., se le dispara y sólo cuando el asunto es realmente escandaloso que se castiga al culpable. Todo eso y muchas más cosas que suceden, en particular con los mexicanos y los indocumentados centroamericanos, son síntomas inequívocos de descomposición social. Pero ¿qué hay detrás de todo ello?¿Sobre qué plataforma se dan todos esos eventos?¿Son acaso acontecimientos dislocados y que se producen como hongos, unos aquí, otros allá, sin causa alguna? Claro que no. Todos esos acontecimientos adquieren un sentido cuando se les coloca sobre la plataforma, la realidad de la lucha de clases, de ese complejo fenómeno social que muchos líderes y dizque pensadores declararon superado. Creo entonces que es justo que sea ahora a otros a quienes les toque reír y tenemos el derecho de preguntar: ¿no fueron ridículos todos esos pseudo-profetas de derecha en su descalificación del marxismo en general y de ideas tan potentes y seminales como la de lucha de clases?¿Cómo nos explicamos que en 20 años sus utopías se hayan colapsado? Me parece que el diagnóstico de esos ideólogos es simple: un veloz letargo de la historia los dejó ciegos.

La lucha de clases se intensifica o amaina según las circunstancias mundiales (mercados, guerras, crisis bancarias, especulaciones de bolsa en gran escala, etc.). Lo que es interesante ahora es que su realidad ya se hizo sentir en los propios Estados Unidos, el país anti-socialista por antonomasia. Allá ahora las diferencias sociales son cada día más notorias y más apabullantes, por más que sea innegable que el nivel de vida de los norteamericanos está todavía muy por encima del de la gran mayoría de los países (no de todos, ciertamente). Pero los contrastes internos son cada vez más innegables y para ellos cada vez más indignantes e inaceptables. Hay quien habla ya de tomar los bancos, por ejemplo. Es claro que las diversas partes en conflicto tendrán que encauzar por la vía política sus respectivos intereses, pero eso acarreará modificaciones hasta ahora impensables en ese país. Sencillamente no es posible que millones de personas viven sujetas a los caprichos del capital financiero, como es el caso en nuestros días. Esa es en todo caso una realidad que el pueblo americano tendrá que enfrentar. Para nosotros, el problema es que lo que pasa allá nos abre los ojos sobre lo que pasa aquí, por lo que de inmediato queremos preguntar: ¿acaso en México no se da el fenómeno de lucha de clases? Sería absurdo negarlo. Pero entonces ¿hasta cuándo tendrá el pueblo de México que vivir sometido a los caprichos de los banqueros?¿No es acaso obvio que se da una contradicción estridente entre los intereses de una banca mal parida y los de los mineros, los obreros, los electricistas, los profesores, etc., etc.?¿No es todo lo que pasa diariamente en la provincia mexicana una expresión leve pero ya palpable de descontento de clase? En mi modesta opinión, el control ideológico que durante decenios se ejerció en México y para el cual se prestaron muchos “intelectuales” nacionales está a punto de romperse. Qué venga es algo que dependerá en gran medida de la sensatez o insensatez con que los dirigentes del país pretendan resolver lo que es un agudo conflicto de clases. Pero pobres de todos nosotros si la única opción que se visualiza es la de la represión policiaca y militar.

Ludwig Wittgenstein: a 126 años de su nacimiento y 64 de su muerte

Fue por sólo 3 días que no coincidieron la alegre y la funesta efemérides del nacimiento y el deceso de Ludwig Wittgenstein, quien nació el 26 de abril y murió el 29, de 1889 y 1951 respectivamente. Sería una demostración contundente a la vez de insensibilidad filosófica y de profunda torpeza personal no dedicarle algunos pensamientos a quien no sólo es al día de hoy, digan lo que digan sus alfeñiques detractores filosóficos, el pensador más grande en los más o menos 2,600 años de historia que tiene la filosofía occidental. Sin menoscabo de los grandes filósofos, a muchos de los cuales no sólo respetamos sino cuya lectura disfrutamos y quienes constantemente nos dan lecciones de diversa índole, Wittgenstein descuella por la magnitud de su reto filosófico. Él ciertamente no es un eslabón más en la cadena de los grandes filósofos: es alguien que enfrenta la cadena misma, alguien que pone en cuestión esa clase peculiar de actividad intelectual de la cual son brillantes exponentes Platón y Sto. Tomás, Descartes y Kant, Frege y Russell, entre muchos otros desde luego. De las entrañas de la filosofía convencional y sobre la base de una potente y profunda intuición concerniente a la naturaleza última de los problemas de la filosofía, Wittgenstein desarrolló una nueva actividad intelectual, inventó una nueva forma de reflexión cuyo objetivo fundamental era no la supresión autoritaria ni la negación dogmática de la filosofía, sino el desmantelamiento, paulatino y trabajoso, de sus perplejidades, de lo que desde la nueva perspectiva no son otra cosa que conglomerados de marañas conceptuales e insolubles enigmas, esto es, pseudo-problemas. Congruente hasta el último día de su vida en sus exigencias de pureza y dureza argumentativa, auto-crítico como muy pocos, Wittgenstein elaboró un nuevo aparato conceptual y un sistema de técnicas de investigación filosófica, una especie de pequeño motor que él mismo puso a funcionar para mostrar, con resultados tangibles y definitivos, cómo había que proceder frente a las complejas construcciones filosóficas y para hacer ver que, una vez desbaratadas, no había realmente nada detrás de ellas aparte de graves confusiones y profundas incomprensiones de las reglas implícitas en los usos colectivos de los signos (palabras del lenguaje natural, lenguajes teóricos, sistemas formales, notaciones de las más variadas clases). De manera que así como la mente humana no puede evitar caer en las trampas que el lenguaje natural le tiende, así también puede destilar el antídoto necesario generando un modo de pensar que nulifique o cancele las monstruosas creaciones de pensamiento de las que se compone la filosofía tradicional. En muy variadas áreas de la filosofía, Wittgenstein logró establecer puntos de vista de manera tan clara y convincente que hizo redundantes los temas y las discusiones de las que él se ocupó. Dado que, como el Ave Fénix (o como Drácula, que quizá sería un mejor parangón), la filosofía renace de sus propios escombros y cenizas, la labor de esclarecimiento inaugurada por Wittgenstein no tiene fin. En la arena filosófica, hay que decirlo, nadie lo ha vencido, pero hay varios factores que lo afectan negativamente. Yo señalaría dos, uno natural y uno social. El primero es el tiempo, que engulle todo, hasta lo más sagrado; el segundo es la cultura contemporánea, la cual es opuesta por completo en espíritu al trabajo de Wittgenstein. Eso quiere decir, entre otras cosas, que éste luchó siempre contra la corriente, contra el modo usual de pensar, que es lo que hace que surjan las dificultades filosóficas. Los efectos negativos de esa cultura (cientificista, materialista en un sentido peyorativo de la expresión, irreligiosa, mercantilista al máximo, etc.) se sienten en todos los contextos y mucha gente lucha por neutralizarla o superarla. Pero, curiosamente, en el mundo filosófico profesional esa reacción todavía no se deja sentir. Y eso hace que Wittgenstein siga siendo visto como alguien brillante pero un tanto excéntrico, alguien a quien se le puede simplemente ignorar. Yo creo que eso es un error total, pero no ahondaré aquí y ahora en el tema. Mi interés es más bien externar algunos pensamientos no tanto sobre Wittgenstein el filósofo, sino más bien sobre Wittgenstein la persona, el ser humano, para compartir el cuadro que yo me hice de él. A eso me abocaré en lo que sigue.

La verdad es que es difícil determinar qué faceta de Wittgenstein es más imponente, si su faceta como filósofo o su faceta como persona. Como pensador sin duda fue un revolucionario, pero ¿fue también como persona tan excepcional? Yo creo que sí. Yo creo que hay un sentido en el que Wittgenstein pertenece a esa muy especial y reducida clase de hombres a los que podríamos llamar ‘fundadores de religiones’. No quiero decir que ellos mismos sean personas interesadas en generar algo así como una cofradía, una hermandad, un movimiento proselitista. Quiero decir más bien que es de la clase de personas que otros toman para fundar, sobre la base de su enseñanza, un movimiento espiritual nuevo. Hay que ser excepcional para ello. Quizá entonces un breve (e incompleto) recuento de hechos podría ayudar a entender cuán fantástico era en verdad ese hombre.

Para empezar, debo señalar que, salvo quizá por algunas raras excepciones, no conozco a nadie ni sé de nadie que se haya desprendido de una fortuna de las magnitudes de la que Wittgenstein heredó cuando su padre murió. Sé de multitud de personas, inclusive de gente acomodada, que no se desprenderían ni de un clavo. Eso abunda. Pero lo opuesto es más bien raro. Ahora bien ¿por qué habría hecho eso Wittgenstein? Por una razón muy simple: él tenía una misión y sabía que estaba en posición de llevarla a cabo, pero sabía también que la condición sine qua non para ello era la renuncia a transitar en la vida por la senda de la búsqueda incesante del bienestar material, del permanente consumo de mercancías, de la clase que sea. Hay que ser muy fuertes y muy ricos “internamente” para percatarse de lo que uno realmente es y decidirse por su materialización, porque hay un precio alto que pagar por ello. La historia ciertamente nos da algunos ejemplos de seres así, pero son contados. Me refiero a personajes como San Francisco de Asís o Sto. Tomás de Aquino, ambos nobles que dejaron todo lo que la vida les tenía preparado por una irrenunciable vocación. Wittgenstein era de esos privilegiados de Dios.

Wittgenstein ha sido a menudo pintado como una especie de anacoreta paranoide, como una especie de genio un tanto descontextualizado, como un intelectual orgánico un tanto estrafalario, manteniendo una especie de diálogo consigo mismo y sin que le importara mucho lo que otros pensaban o decían. Nada más alejado de la verdad. Para empezar, y es este un tema que habría que investigar mucho más a fondo de lo que se ha hecho pero que es también factible que resulte imposible hacerlo, Wittgenstein era un gran patriota y yo creo que sus sentimientos en ese sentido no se modificaron nunca. Para empezar, fue soldado, estuvo en el frente y en diversas ocasiones solicitó ser elegido para operaciones peligrosas. Valiente, por lo tanto, lo era y sabía lo que era estar en una trinchera, viendo caer gente a su alrededor y no meramente trabajando con los “servicios de inteligencia”. Era un hombre que gustaba de trabajar no sólo con el intelecto sino también con sus manos, como lo ponen de manifiesto su trabajo como jardinero en un monasterio y sus incursiones en la arquitectura y en la escultura. La casa diseñada por él y de la que estuvo al tanto hasta en los más mínimos detalles, como las tapas de las coladeras (una obra de arte que hoy, por increíble que parezca, es propiedad de la Embajada de Bulgaria en Viena), es de un refinamiento, de una belleza sobria y de una originalidad asombrosos. Wittgenstein no despreciaba el ejercicio físico, como lo muestran también algunas fotos en la que se le ve remando. En su caso, mente y cuerpo marchaban al unísono.

Podría pensarse, como no ha faltado gente que ya lo hizo, que Wittgenstein era una especie de máquina de pensar, ajeno por completo a las expresiones espontáneas de alegría o a los objetivos naturales de los seres de nuestra especie. Tratando de reformatearlo, se ha pretendido ver en él a alguien con una orientación sexual diferente de la que en aquellos tiempos era la estándar. Ahora sabemos que si algo es un “trasvesti” de la verdad es precisamente ese cuadro. Wittgenstein, como cualquier persona normal, estuvo profundamente enamorado de una amiga de su hermana, de origen suizo, quien haciendo uso no sé si de su inteligencia pero sí de todo su derecho prefirió casarse con un sueco e irse a vivir a Chile antes que casarse con Wittgenstein, como él se lo propuso. Wittgenstein, como lo dejan en claro sus diarios, sufrió no poco y ello por al menos dos razones: primero, porque estaba consciente de que había perdido el objeto de su amor y, segundo, porque sabía que así tenía que ser, con ella o con quien fuera, porque él no tenía otra opción. Su formidable misión de libertador del pensamiento no se lo hubiera permitido. Wittgenstein garantizó con sufrimiento personal la indeleble calidad de su obra. Eso es un don reservado a los predestinados.

Que Wittgenstein era un genio sería ridículo negarlo, pero lo importante es entender qué, según él, es ser un genio. Por las razones que sean, prácticamente todo mundo coincidiría en que ser genio tiene algo que ver con el coeficiente intelectual. Eso para Wittgenstein no pasaría de ser una reverenda tontería. Para él, lo genial de una persona tiene que ver con su voluntad, con su fuerza de carácter. El genio es aquel que simplemente no se deja desviar por ninguna clase de tentaciones, de la naturaleza que sean, alguien que persigue una idea hasta sus últimas consecuencias para lo cual tiene que concentrarse en ella, trabajar día y noche hasta que se logra establecer el punto de vista que a uno lo convence y lo deja satisfecho. El genio es, por lo tanto, producto del trabajo que a su vez es producto de la fuerza de voluntad. Los (por paradójico que suene) elitismos baratos no entran en la explicación de su genio.

En 1935 Wittgenstein visitó, en lo que sin duda fue el mejor año de su historia, la Unión Soviética. Para entonces ya había aprendido ruso. Se sabe muy poco de su estancia de tres meses en lo que a la sazón era un floreciente y pujante país, pero si Wittgenstein se decidió a ir con la intención de quedarse a vivir allá ello no habría podido ser el resultado de un capricho o de un arrebato. La verdad es que su decisión es perfectamente comprensible, sólo que es endiabladamente difícil de transmitir en una época de tergiversación histórica sistemática y a gente de otra cultura. Aquí me limitaré a decir que Wittgenstein sin duda era lo que llamaríamos un ‘hombre de izquierda’, lo cual no sirve de mucho porque es una noción un tanto vaga y cuyo significado tiene que ajustarse a los cambios del mundo. De izquierda eran los jacobinos, John S. Mill y muchas otras personas que no parecen tener mucho en común. Pero la expresión es de todos modos útil, porque apunta a un rechazo de las injusticias sociales y de la jerarquización de la gente por razones externas a ellas. Wittgenstein era, pues, un humanista en el que teoría y praxis fueron siempre congruentes. De sus pronunciamientos sobre temas de la situación política de su época sabemos relativamente poco, entre otras razones por la delincuencial labor de censura que ejercieron algunos de sus albaceas, E. Anscombe en particular, pero podemos inferir mucho. El test es la armonía del cuadro final que de él se pinte y es obvio que su simpatía por el socialismo encaja perfectamente con su conducta y su trabajo.

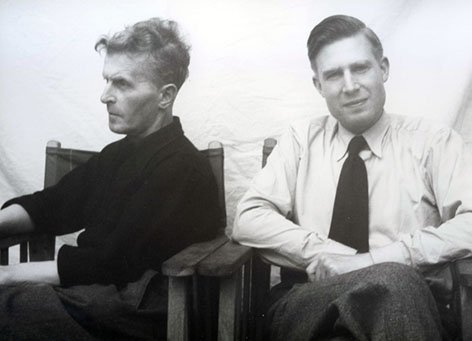

Muchas de las personas que tuvieron el privilegio de tratar personalmente a Wittgenstein quedaron tan impactadas por su personalidad que espontáneamente quisieron a través de la palabra escrita transmitir algo de lo que sus encuentros con él les dejaron. Gracias a ellas, también nosotros podemos ahora disfrutar, aunque sea de lejos, de algo de la ejemplar sabiduría que emanaba de tan singular personaje. Algunas anécdotas son divertidas, otras transmiten una lección filosófica, otras enseñan a comportarse, etc. Particularmente revelador de su delicadeza espiritual es lo que cuenta el Prof. G. H. von Wright, quien fuera primero su discípulo, luego su amigo y finalmente su sucesor en la universidad. Resulta que el último domingo de su vida y para sorpresa de todos, Wittgenstein, con una metástasis ya muy avanzada, pasó a visitar a von Wright a su casa. Súbitamente, Wittgenstein sugirió que tomaran unas fotos que por fortuna se conservan. Después de charlar un momento, Wittgenstein se despidió y se fue. Y comenta von Wright que sólo a la semana, una vez muerto Wittgenstein, cayó en la cuenta de que él había tenido la deferencia con él de ir a su casa para, a su manera, despedirse.

A Wittgenstein, por razones comprensibles de suyo, se lo apropiaron los filósofos ingleses, así como en Austria decidieron olvidarse de él, quizá por haberse nacionalizado inglés en 1938. Ambas cosas me parecen injustas. Lo segundo, porque no se toma en cuenta que para poder negociar con las nuevas autoridades en Austria después de la anexión al Reich Wittgenstein no podía simplemente presentarse con un pasaporte austriaco, pues lo habrían automáticamente detenido. No fue por amor a Inglaterra que él se nacionalizó inglés, sino por consideraciones estrictamente prácticas. Podemos sensatamente razonar contrafácticamente: si no hubiera habido anexión, Wittgenstein no habría cambiado de nacionalidad. Así de simple. Por lo tanto, si alguien ha sido maltratado en su país natal ese alguien es Wittgenstein. Respecto a lo primero, es de celebrarse que él haya vivido y trabajado en Inglaterra, el país de vanguardia en filosofía (hasta antes de la contra-revolución norteamericana de los Quine, los Davidson, los Kripke y demás). Pero ello induce a pensar que Wittgenstein es un filósofo británico más y eso es un error. Wittgenstein, qua filósofo, es propiedad mundial en un sentido muy preciso: dado que es el gran filósofo del lenguaje natural, sus técnicas de discusión y esclarecimiento filosófico se pueden adaptar a todo lenguaje natural imaginable. A diferencia de lo que pasa con grandes filósofos como Kant o Quine (y en realidad con todos), la filosofía wittgensteiniana es un asunto no de memorización de tesis sino de práctica filosófica, de ejercicio de pensamiento y eso se puede hacer en todos los idiomas. Se puede hacer filosofía wittgensteiniana en chino, en árabe, en finlandés, etc. Siempre que se presente una “problemática” filosófica se le podrá contrarrestar practicando filosofía wittgensteiniana. Ese es el regalo de Wittgenstein a la humanidad. Es, pues, un error verlo como de tal o cual país, de tal o cual secta. Los horizontes de Wittgenstein eran ciertamente más amplios.

A Wittgenstein, por razones comprensibles de suyo, se lo apropiaron los filósofos ingleses, así como en Austria decidieron olvidarse de él, quizá por haberse nacionalizado inglés en 1938. Ambas cosas me parecen injustas. Lo segundo, porque no se toma en cuenta que para poder negociar con las nuevas autoridades en Austria después de la anexión al Reich Wittgenstein no podía simplemente presentarse con un pasaporte austriaco, pues lo habrían automáticamente detenido. No fue por amor a Inglaterra que él se nacionalizó inglés, sino por consideraciones estrictamente prácticas. Podemos sensatamente razonar contrafácticamente: si no hubiera habido anexión, Wittgenstein no habría cambiado de nacionalidad. Así de simple. Por lo tanto, si alguien ha sido maltratado en su país natal ese alguien es Wittgenstein. Respecto a lo primero, es de celebrarse que él haya vivido y trabajado en Inglaterra, el país de vanguardia en filosofía (hasta antes de la contra-revolución norteamericana de los Quine, los Davidson, los Kripke y demás). Pero ello induce a pensar que Wittgenstein es un filósofo británico más y eso es un error. Wittgenstein, qua filósofo, es propiedad mundial en un sentido muy preciso: dado que es el gran filósofo del lenguaje natural, sus técnicas de discusión y esclarecimiento filosófico se pueden adaptar a todo lenguaje natural imaginable. A diferencia de lo que pasa con grandes filósofos como Kant o Quine (y en realidad con todos), la filosofía wittgensteiniana es un asunto no de memorización de tesis sino de práctica filosófica, de ejercicio de pensamiento y eso se puede hacer en todos los idiomas. Se puede hacer filosofía wittgensteiniana en chino, en árabe, en finlandés, etc. Siempre que se presente una “problemática” filosófica se le podrá contrarrestar practicando filosofía wittgensteiniana. Ese es el regalo de Wittgenstein a la humanidad. Es, pues, un error verlo como de tal o cual país, de tal o cual secta. Los horizontes de Wittgenstein eran ciertamente más amplios.

Me parece que se desprende de lo que hemos dicho, que ha sido poco (no mencioné nada, por ejemplo, de su labor como maestro de primaria en una escuela rural), un cuadro de un individuo integral, completo, que sabe que no necesita más que de lo indispensable para realizarse. Sin duda, es un modelo a seguir de honestidad consigo mismo. Por el momento, desafortunadamente, su mensaje no es escuchado, pero en lo personal no tengo la menor duda de que en un futuro no muy lejano lo será, porque cuando se conjugan profundidad y autenticidad inevitablemente se vence. Wittgenstein era un hombre que modificaba vidas, como lo muestran tanto las narraciones auto-biográficas de quienes lo conocieron como las concernientes a discípulos y amigos. Y lo más maravilloso de ese gran ser humano que fue Ludwig Wittgenstein es que, como si hubiera fallecido apenas ayer, lo sigue haciendo, a 64 años de su prematura muerte.

Fatalismo realista

La idea filosófica de fatalismo es la idea de que el futuro está ya configurado y que la única diferencia con el pasado es que en tanto que conocemos o podemos conocer los hechos del pasado no podemos conocer los hechos futuros. Esta idea de que aunque desconocido el futuro está ya determinado se funda en diversas nociones y tesis filosóficas y quizá la primera en la que habría que pensar sería la idea de que todo lo expresado por una oración gramaticalmente correcta es una genuina proposición y es por ello verdadera o falsa. Lo que puede suceder es que nosotros no podamos determinar aquí y ahora si lo que se afirma es verdadero o falso, pero esa incapacidad nuestra no altera la esencial naturaleza de la proposición, que es la de ser o verdadera o falsa. Por diversas razones, los hablantes se ven inducidos a pensar que aunque no puedan determinarlo, de todos modos una oración como ‘el 20 de abril de 2020 lloverá en la Ciudad de México’ es ya, ahora, verdadera o falsa, aunque para determinar su verdad o falsedad haya que esperar hasta esa fecha. En general, la gente expresaría coloquialmente la idea de esta manera: “Yo no sé si va a llover ese día o no, pero lo que sí sé es que o llueve ese día o no llueve ese día”. O sea, es cierto ahora que ese día o lloverá o no lloverá y eso ya está desde ahora determinado, sólo que nosotros no podemos saberlo sino hasta que pase. En otras palabras, los hechos futuros están tan configurados y determinados como los del pasado. Lo que cambia es nuestro acceso cognoscitivo a ellos: en unos casos podemos verificar lo que afirmamos, en otros no.

Intuitivamente sentimos que algo debe estar profundamente mal en esta concepción, pero ¿qué? Por razones comprensibles de suyo, no puedo extenderme en el tema todo lo que quisiera, pero me gustaría hacer unas cuantas observaciones que, si se desarrollaran, podrían quizá permitir elaborar algún argumento que echaría por tierra la visión determinista del futuro, la concepción fatalista de la realidad. La primera concierne a la noción filosófica de proposición, esto es, lo expresado por una oración, su sentido. En el marco de una concepción filosófica estándar del lenguaje el problema no tiene solución, pero si en lugar de proposiciones hablamos de movimientos en los juegos de lenguaje, entonces el panorama se aclara. Podemos entender entonces que decir que el sol estallará dentro de varios miles de millones de años no es todavía aseverar nada: es simplemente indicar que esa oración es significativa y que podría en principio emplearse en el momento y lugar apropiados. Pero eso es, por así decirlo, una promesa de proposición, no una proposición propiamente hablando. En segundo lugar, habría que señalar que cuando se habla normalmente se asume sin cuestionar que hay una relación “interna”, es decir, necesaria o esencial, entre lo que se dice, su verdad o falsedad y la verificación de la proposición por parte de los hablantes. Si quitamos el elemento de comprobación, el uso del lenguaje perdería su sentido. Nada más imagínese qué pasaría si siempre que dijéramos algo nunca nadie pudiera confirmar, checar, verificar, comprobar o refutar lo que se dice. Entonces ¿para qué decirlo? La práctica de la aseveración perdería su sentido. Eso es lo que pasaría con las oraciones en futuro si nada más sirvieran para emitir proposiciones. De hecho, nos estaríamos contradiciendo, puesto que estaríamos dando a entender que hay proposiciones (en este caso acerca del futuro) a las que no se puede ni en principio adscribirles un valor de verdad y que, por lo tanto, estrictamente hablando, no son proposiciones. En cambio, si nos fijamos en la utilidad que prestan las oraciones en futuro la cosa cambia. Aquí hay que preguntarse: ¿para qué diría alguien algo acerca del futuro cuando sabe que no puede ni verificarse ni refutarse lo que se dice? Desde luego que se pueden hacer predicciones, pero entonces entramos en el juego de las probabilidades. Y desde luego que hacer predicciones no es lo único para lo que sirven las oraciones en futuro. Imaginemos un diálogo entre dos personas en el que una de ellas le dice a la otra: “yo sé que usted me pagará mañana’. Eso puede ser una amenaza, una insinuación, una manera de ponerle fin a una conversación, una adivinanza, la expresión de un deseo y muchas cosas más. Para lo único para lo que una afirmación así no serviría sería para emitir una proposición. Pero si no es una proposición lo que está en juego entonces, en concordancia con lo dicho, ya no se está aludiendo a ningún hecho futuro y ya no se podrá afirmar que o será el caso o no será el caso eso que se afirma. Lo que pasa es que con muchas afirmaciones en futuro se hace un uso diferente del lenguaje que meramente enunciar hechos, pero si el lenguaje en futuro no sirve para enunciar hechos entonces el fatalismo se desmorona.

Yo creo que el problema filosófico del fatalismo y de la supuesta determinación del futuro es un típico pseudo-problema, pero no por ello quisiera deshacerme de la noción no filosófica de fatalismo. Yo soy de la opinión de que el futuro le plantea a la humanidad problemas mucho más serios que el de si sus hechos son contingentes o no. Y es precisamente en relación con uno de estos problemas, muy grave en mi humilde opinión, que quisiera por un momento dar expresión a algunas divagaciones. Me quiero preguntar entre otras cosas si la situación actual tenía que ser la que es o si bien el mundo habría podido evolucionar de un modo diferente.

Cuando uno logra despegarse de los hechos cotidianos relacionados con las exigencias de la vida práctica y logra conformarse una visión, por rudimentaria que sea, de alguna totalidad (de la existencia, esto es, de la totalidad de las experiencias, del mundo, es decir, de la totalidad de los hechos), siempre se sienten ganas (independientemente de cuán justificados podamos estar en ello) de hacer afirmaciones de la forma “Pero claro, tenía que ser así!” o “Visto a distancia resulta obvio que no habría podido ser de otra manera” o “Contemplado retrospectivamente, salta a la vista que no era posible otro desenlace” y así sucesivamente. “Visiones” así son visiones de corte fatalista en un sentido no filosófico de la expresión, pero no por ello igual de inútiles o menos significativas. Lo que yo quiero sostener es que una visión fatalista y pesimista de la situación actual del mundo lo hace a éste más comprensible, más inteligible y nos da elementos para esperar, con un grado aceptable de razonabilidad, un desenlace tenebroso en la secuencia de hechos que, a la manera de una tragedia griega, cotidianamente la humanidad teje. Son dos puntos de vista fatalistas, es decir, dos afirmaciones que nos llevan a aseverar que las cosas no habrían podido ser de otra manera, en favor de los cuales me quisiera rápidamente pronunciar. El primero tiene que ver con el sistema democrático y el segundo con la guerra.

Lo primero que quiero sostener (de manera vaga, lo admito, pero creo que como todo mundo me puedo permitir yo también cierto grado de vaguedad) es que eso que se llama ‘democracia’ en los regímenes presidencialistas y que es la forma de organización política propia del sistema bancario y financiero especulativo que rige al mundo, termina inevitablemente por generar un sistema político bicéfalo, esto es, termina por construir un estado con dos gobiernos. Por una complejísima evolución, lo cierto es que en la actualidad en los sistemas democráticos de modalidad presidencialista los poderes ejecutivos tienen que compartir su poder con los poderes legislativos: el presidente y las cámaras, el presidente y los representantes, los primeros ministros y las cortes, el presidente y el congreso, etc. La nomenclatura realmente no importa. El hecho es que la democracia se convierte por una evolución natural en el sistema en el que muchas de las decisiones que se toman a nivel gubernamental son sistemáticamente negociadas entre los dos grandes poderes. Naturalmente, estos poderes pueden chocar, por multitud de razones, y entonces boicotearse mutuamente. Por ejemplo, los congresos redactan leyes que no son las que los presidentes promueven y los presidentes vetan los acuerdos a los que los congresos llegan. El caso paradigmático de esta situación lo constituyen los Estados Unidos y un ejemplo contundente de la clase de conflictos al que da lugar lo proporciona el tema del tratado nuclear con Irán: la Casa Blanca aspira a manejar “diplomáticamente” a Irán (recurriendo claro está a toda clase de presiones, trampas, espionajes, provocaciones, mentiras, chantajes y demás), en tanto que el congreso norteamericano, abiertamente manejado por otras fuerzas y otros intereses, hace todo lo que puede para que dicho acuerdo no se firme. Pero no sólo eso. Digamos que, aunque sea a su manera, el presidente busca la paz con Irán, pero los congresistas buscan la guerra con ese país precisamente. Quién prevalezca frente a quién es algo de lo que nos enteraremos muy pronto, pero a mí por el momento lo que me interesa subrayar es simplemente que, contemplada a distancia esa pequeña totalidad, podemos decir algo como: claro! vistas así las cosas, entendiendo que operan permanentemente tales y cuales fuerzas políticas, financieras, propagandísticas, etc., eso que está pasando en los Estados Unidos es precisamente lo que tenía que pasar y muy probablemente lo que le pasará a todos los sistemas democráticos de corte presidencialista. Ahora bien, yo pienso que si aceptamos que eso tenía que pasar, dado que ese país es decisivo para el resto del mundo, tendremos que aceptar también que hay otra situación hacia la que el mundo al parecer también ineluctablemente se está aproximando. Me refiero a una situación de guerra total que, si bien se ha venido posponiendo, no se ve cómo se pueda evitar. Al parecer, tiene que ser así. Veamos de qué se trata.

Los Estados Unidos parecen estar dispuestos a enfrentar, y a llegar en ello hasta sus últimas consecuencias, el reto que representan el poder económico de la República Popular China y el poder militar de la Federación Rusa. Como los estados tienden (en general, porque hay excepciones de las que a veces resulta indigesto acordarse) a defender su autonomía, su patrimonio, su población, su pasado, el manejo y control de las colonias (lo que antes se llamaba el ‘tercer mundo’) se ha vuelto cada vez más complicado (salvo, repito, en relación con algunos países cobardes que, confieso, prefiero no mencionar y que optaron por el entreguismo y el derrotismo y por si fuera poco en forma alegre y triunfalista). Estos cambios explican en parte el brutal asalto del que es actualmente víctima el continente africano. Ello tiene una explicación relativamente simple: en África hay petróleo, diamantes, madera, oro, playas, etc., etc., todo lo que ahora cuesta más trabajo extraer de los países colonia. Por lo tanto, hay que conquistar África, cueste lo que cueste, y no serán ni las poblaciones locales ni los remanentes de leones, hienas y gacelas lo que detendrá el “progreso” y la “democratización” del continente. Es por eso que las masacres, los golpes de estado, las divisiones de países, el derrocamiento de regímenes establecidos no tienen fin. Añadamos a esto las interminables y espantosas guerras del Medio Oriente y de Asia, las cuales no son el resultado de improvisadas aventuras, sino de complejos cálculos económicos, políticos y militares. El problema es que esos cálculos han venido fallando pero las políticas de un imperio que, como el norteamericano, paulatinamente está entrando en una etapa crítica siguen sin modificarse. Se va generando entonces, y cada día con mayor intensidad, un escenario de confrontación global. El Medio Oriente está destruido y eso tarde o temprano va a afectar a todos los países de la zona (el agua va a faltar, las refinerías van a explotar, etc., etc.). Como las sublevaciones se multiplican y como por todos lados surgen guerrillas, milicias, ejércitos populares, los Estados Unidos incrementan vía sus aliados la represión militar. Obviamente, como los problemas no se van resolviendo de manera racional sino en concordancia con la lógica de la muerte y de la destrucción, los frentes van aumentando en número día con día. Ahora, por ejemplo, hizo su aparición en el teatro de guerra Arabia Saudita, y lo hizo bombardeando Yemen, el país vecino, sin ninguna clase de advertencia y menos aún de declaración de guerra. Sin embargo, a pesar de la sorpresa y la alevosía, lo que parecía una victoria fácil está empezando a complicarse y es evidente ahora que el conflicto no se va a solucionar en un futuro cercano. Por otras razones, conectadas de uno u otro modo con lo que pasa en el Medio Oriente y en Asia, porque todo está conectado con todo en el tablero de la política mundial, está el problema, completamente artificial de Ucrania, un problema literalmente inventado por la OTAN. Lo peligroso aquí es que las dos grandes potencias militares del mundo (¿cuál es la diferencia entre una super-potencia, como lo es Rusia, y una hiper-super potencia como los son los Estados Unidos? No hay victoria posible en un caso de ataque nuclear sorpresa y los mandos militares de ambos países lo saben) ya no se están enfrentando nada más a través de sus aliados, sin que ellos mismos están empezando a tener roces militares concretos. Ya se han producido varios incidentes aéreos entre aviones rusos y aviones norteamericanos e ingleses. Y eso va in crescendo. No estará de más recordar que los rusos no despliegan maniobras militares en el Golfo de México, pero los americanos sí lo hacen en el Báltico; que los rusos no tienen armamento táctico de alta tecnología en Cuba, pero los americanos sí quieren instalar nuevos equipos militares (“modernizarlos”) en Polonia, en la República Checa y en Ucrania. Desde la semana pasada los americanos tienen soldados en suelo ucraniano, esto es, en un país que ni siquiera es de la OTAN, supuestamente para entrenar al ejército del gobierno títere ucraniano porque simplemente éste no puede lidiar con los separatistas ucranianos pro-rusos. Como era de esperarse, los rusos respondieron levantando la prohibición de venta de los temibles misiles S-300 a Irán, lo cual enfureció al gobierno israelí. Las cosas, por lo tanto, se van complicando poco a poco pero inexorablemente y lo que es muy importante entender es que muy fácilmente se pueden configurar situaciones que los actores que contribuyeron a construirlas sencillamente no puedan ya mantener bajo su control. Es en condiciones así que puede producirse la catástrofe mayúscula. La pregunta es: ¿es lo que se está viviendo ahora una situación inevitable?¿Era verdad hace 50 años que el mundo de hoy estaría al borde de un cataclismo como no se ha visto otro? Me temo que en algún sentido la repuesta no puede ser más que positiva.

En gran medida, el punto de vista que adoptemos dependerá desde luego de la amplitud de la perspectiva que se maneje. En el plano de los hechos por así llamarlos ‘inmediatos’ ninguna previsión así era posible. Era inimaginable hace 50 años que estaríamos hoy en los límites de la convivencia y a punto de entrar en un escenario de confrontación entre las grandes potencias, una confrontación en la que, si se diera, inevitablemente tomarían parte todos los países con armas nucleares (9, si no me equivoco. Es demasiado para el planeta). Sin embargo, vistas hoy las cosas a distancia, ello ya no parece una hipótesis tan estrafalaria. Así como un búfalo al que los leones derriban pelea hasta el último momento, así los dirigentes de un imperio que se desintegra prefieren llevarse al mundo por delante antes que ver perdidos sus privilegios y sus ventajas. Y la situación es más frágil todavía cuando el estado crucial tiene de facto no uno sino dos gobiernos, que es lo que acontece con los Estados Unidos. La retórica militar de los congresistas es realmente o un gran blof y una práctica propagandística de lo más irresponsable que pueda haber o el resultado de un delirio colectivo que sólo puede tener como consecuencia una confrontación entre los grandes poderes del mundo.

La situación es sin duda alarmante, pero cuando vemos la miseria cotidiana de tantas familias, la injusticia en la que viven tantas personas, el hambre y el sometimiento por los que pasan millones de seres humanos, el horror en el que viven millones de niños en todo el mundo, cuando constatamos la esencial vacuidad y la superficialidad de la cultura imperante, cuando nos enteramos de los desastres ecológicos causados por todos en todos lados, desde el Polo Norte hasta la Antártida (eso también ahora parece que era inevitable en un mundo en el que reina la idea poco religiosa de que el lugar en donde vivimos es para explotarlo al máximo), cuando no podemos no ver la horrenda esclavitud a la que han sido sometidos los animales y las plantas del mundo, entonces nos preguntamos si ese temible potencial desenlace que parece inscrito en la naturaleza misma del sistema bancario-corporativista que nos tiene sometidos a todos y nos obliga a vivir como no queremos vivir no es en el fondo algo sumamente deseable, algo profundamente bueno, algo así como la expresión de un secreto designio corrector de un dios amoroso.

De Fracaso en Fracaso

1) Una muestra contundente de sabiduría es saber perder. Este “saber perder” puede tomar cuerpo en el reconocimiento, tanto público como “interno”, de que uno se equivocó y de que es inevitable intentar remediar el entuerto mediante acciones concretas. Otra forma como puede materializarse la modalidad de sabiduría que tengo en mente es reconociendo, aunque sea para sí mismo, que las cosas cambiaron y que se establecieron nuevos límites, que nuestro horizonte de acción se encogió y que es preciso adaptarse a las nuevas circunstancias. Y una tercera forma como se puede mostrar que se aprendieron las lecciones de la vida es reconociendo que no es ya uno quien encarna el “espíritu de los tiempos”, que las banderas que uno enarboló ya no motivan a los demás, pues se volvieron obsoletas y dejaron de ser populares. Esto que casi inevitablemente enuncio en términos personales se puede extender a países y es ese realmente el tema que me interesa abordar aquí, a saber, el de la sabiduría o ceguera de las naciones que se rehúsan sistemáticamente a admitir errores, a aceptar restricciones a sus incontenibles apetitos, a reconocer que el mundo evolucionó y que surgieron para ellas nuevos límites, limitaciones que antes no existían y a las que ahora se tienen que someter, a admitir que no representan ellas ya el ideal, el modelo a seguir. En mi opinión, salta a la vista que hay en la actualidad un país que simplemente no quiere asimilar que sus tiempos como única nación abrumadoramente dominante están en el pasado y que lo único que la mantiene en su pedestal es su todavía incuestionable poderío militar. Me refiero, obviamente, a los Estados Unidos. Intentemos justificar esta perspectiva.

2) Es a partir del auto-golpe de estado que se dieron los norteamericanos hace 14 años que se inicia su intento de reconquista del mundo, partiendo desde luego del Medio Oriente. Es claro que la dizque “guerra contra el terror”, que resultó ser, como lo podemos constatar aquí y ahora, un fracaso total, tiene como una de sus fuentes la desaparición de la Unión Soviética. Los gobernantes americanos, “sometidos” a los caprichos y a las fantasías de su clase militar, decidieron aprovechar el vacío generado por la tristemente célebre perestroika e intentaron volver a imponer su presencia militar, sus corporaciones, sus intereses económicos y geo-estratégicos sobre todo en el Medio Oriente y Asia. Pero ahora todos somos testigos de que no lograron su cometido, a pesar de la destrucción del régimen de Saddam Hussein (y de su forzosa y muy discutible expulsión del mundo) y de la invasión de Afganistán. Las pseudo-razones para intentar justificar todas las matanzas, bombardeos, destrucción, desestabilización, tortura que esa política generó no son mi tema en este momento. Todos entendemos que, examinadas seriamente, no resisten el análisis ni tienen ningún valor teórico. Lo que en cambio sí me interesa es considerar algunos casos concretos de situaciones conflictivas actuales en relación con las cuales los políticos y militares norteamericanos han mostrado en forma grotesca una formidable miopía política, una falta de sabiduría y una diabólica maldad. A estas alturas, dadas las correlaciones de fuerzas, ellos deberían abiertamente aceptar que se equivocaron, que fallaron en sus predicciones y que es sólo por su colosal armamento, su increíble soberbia, por su profunda incapacidad para entender la evolución del mundo, que siguen empeñados en implantar políticas fracasadas a priori y que a lo más que pueden llegar en su intento de dominio mundial es a la destrucción de buena parte del planeta, los Estados Unidos incluidos, desde luego. Los casos que tengo en mente para ilustrar mi convicción son Cuba, Ucrania e Irán.

3) Consideremos primero Cuba. Empecemos por recordar (porque el recuerdo nos es grato) que hubo un líder que vapuleó política y diplomáticamente a 10 administraciones norteamericanas, a saber, el comandante Fidel Castro. Con él no pudieron ni en sus mejores tiempos. De ahí que el “encuentro” entre Raúl Castro y Barack Obama no pueda ser visto como el resultado de un acto de magnanimidad por parte del presidente de los Estados Unidos. Estamos más bien ante el reconocimiento de facto de que el estado más poderoso del planeta no pudo acabar con la Revolución Cubana. El fenómeno de acercamiento es a no dudarlo interesante e importante, porque para explicarlo entran en juego no sólo los actores políticos directos, sino muchos más. A los americanos les importa mucho, por ejemplo, disociar a Cuba de Rusia y toda esa zalamería y esos encabezados del New York Times y en general de la prensa norteamericana sobre el “encuentro histórico” entre Raúl y Obama es una pantalla de humo. Podemos con confianza afirmar que los dirigentes norteamericanos están completamente equivocados si creen que van a poder desmantelar los logros de la Revolución y hacer que Cuba regrese a situaciones pretéritas y rebasadas. Cuba nunca volverá a ser un garito y un lupanar para norteamericanos depravados. A diferencia del estadounidense, el pueblo cubano es un pueblo instruido y políticamente alerta. 50 años de Comités de Defensa no se esfuman por tramposas promesas de inversiones, creaciones de Disneylandias o incremento en el turismo. Obama tuvo que hacer lo que otros presidentes no pudieron hacer, porque las condiciones no estaban dadas. ¿Y cuáles son esas condiciones? En primer lugar, el costosísimo fracaso militar de los Estados Unidos en Asia; en segundo lugar, el resurgimiento de Rusia como super-potencia (con un super-líder al frente) y el acelerado e incontenible desarrollo económico y militar de China. Todo mundo entiende que en cualquier escenario de guerra total, los adversarios serán siempre los Estados Unidos y la OTAN (e Israel), por un lado, y China y Rusia, por el otro. Cada día estamos más cerca en el que los Estados Unidos simplemente no sólo no podrán ganar el enfrentamiento militar, lo cual ya es el caso, sino que podrían perderlo. En esas condiciones, la mano tendida a Cuba no es un gesto de humanismo, no es el reconocimiento de que se practicó durante medio siglo una política bárbara contra toda una población. Es la expresión de una derrota política y diplomática. El problema es que esto no se quiere reconocer. Esto, como argumentaré, es un error.

4) La aventura americana en Ucrania es también el símbolo de que se está llegando al fin de una era, la era de la mal llamada ‘Pax Americana’ (sencillamente nunca hubo “pax” mientras ellos dirigieron los destinos del mundo). El caso de Ucrania es el de una peligrosa escalada en la política de provocación en contra de Rusia. Los roces entre bombarderos y cazas en el Báltico se están multiplicando y eso puede desencadenar una confrontación muy seria, muy peligrosa y lo peor: gratuita. Las raíces del problema no tienen nada que ver con la auto-determinación de los pueblos ni nada que se le parezca. Ucrania y Rusia siempre han vivido en un estado de simbiosis. Nikita Kruschev, ni más ni menos que el sucesor de Stalin, era ucraniano. Lo que no se esperaban los americanos fue la reacción de Vladimir Putin en Crimea y el límite que les marcaron las brigadas pro-rusas de Ucrania. Los americanos, todo mundo lo sabe, no cumplen sus promesas, no respetan sus propios protocolos (por ejemplo, en el uso de drones), no respetan a las poblaciones civiles, no se ajustan a los tratados que firman (léase, por ejemplo,‘Tratado de Libre Comercio con México’), es decir, no se imponen a sí mismos límites cuando están en posición de usar la fuerza. Para ellos todo es factible, todo está permitido. Por ejemplo, ahora ya sabemos a ciencia cierta que el avión malayo de pasajeros no fue derribado desde tierra por los milicianos pro-rusos, sino por aviones del gobierno ucraniano usando para ello armas americanas y obviamente siguiendo instrucciones de la OTAN. Sin duda los esfuerzos de desestabilización en las zonas fronterizas con Rusia responden a muy variadas razones, pero no hay duda de que una de ellas fue que Putin prácticamente eliminó del panorama político y económico a quienes en Rusia la gente llamaba los ‘oligarcas’, esto es, los que de hecho con la ayuda del alcohólico Yeltsin se robaron prácticamente toda la riqueza de la Unión Soviética, casi todos ellos de origen judío. Esa medida de Putin le ganó el odio de los poderosísimos grupos sionistas de los Estados Unidos, los cuales decidieron castigar a Rusia y como el gobierno norteamericano está casi totalmente en el bolsillo del AIPAC (Comité de Asuntos Públicos Americano-Israelí) y de decenas de otras asociaciones como esa, entonces se implementó la política de agresión contra ese país en todos los frentes menos el militar. Rusia, sin embargo, no es Siria y por lo tanto sólo la puede destruir el país que esté dispuesto a ser a su vez destruido. Se instauró entonces una política de bloqueo y de aislamiento para poner de rodillas a Rusia, sólo que no les funcionó. El problema es que los americanos y sus secuaces no parecen entender que ellos ya no fijan solos las reglas ni pueden configurar las situaciones que se les antoje sin que paguen las consecuencias. Así, si bien es cierto que su política generó problemas económicos en Rusia, porque bajaron dramáticamente los precios del petróleo a sus más bajos niveles en muchos años, porque la inflación subió, etc., lo único que lograron fue tener ellos mismos problemas económicos y que Putin ampliara y extendiera sus relaciones con otros países europeos y asiáticos. Dicho de otro modo, el tiro les salió por la culata. Esa política anti-rusa de bloqueo les ha generado a ellos problemas económicos, de suministro de alimentos, de intercambios culturales, comerciales, financieros, etc., y Rusia se vio obligada a diversificar sus contactos, entre otros con diversos países europeos que ya no están dispuestos a ir hasta donde los Estados Unidos pretendan llevarlos. Se acabó, pues, la completa preponderancia de los norteamericanos hasta con sus aliados. ¿Cuál es el problema? Que no lo quieren ver, que no lo quieren reconocer. Los americanos se niegan a admitir que ya no sólo ellos fijan la agenda y los tiempos del mundo.

5) El tercer caso es Irán. Primero, hay que enfatizar que tuvieron que negociar con Irán un tratado de no proliferación de armas nucleares. En otros tiempos, como en 1953 cuando los servicios secretos americanos y británicos derrocaron a Mossadegh, quien había sido democráticamente elegido y había nacionalizado el petróleo, el gobierno norteamericano impuso en Irán al execrable, al detestable Shah, quien obviamente de inmediato le abrió las puertas a las compañías petroleras norteamericanas. Después de la revolución del Ayatollah Khomeini, hasta su embajada fue asaltada y, en tiempos de Carter, se inició una operación militar que terminó en el más grande ridículo cuando las fuerzas americanas aterrizaron en el desierto, en lugar de hacerlo en Teherán. Desde entonces Irán creció, se fortaleció y ahora golpes de estado como los de hace 60 años ya no son ni imaginables. Ahora el gobierno norteamericano tiene que negociar, cosa que ellos no hacen si pueden imponer sus acostumbradas leyes de cow–boys. Desde luego que militarmente podrían acabar con Irán, pero eso tendría tan terribles repercusiones en el Medio Oriente y más allá que no les queda otra cosa que hacer que negociar. Y cuando nos enteramos de las peripecias y el resultado de la negociación confirmamos lo que dijimos más arriba: los Estados Unidos ya no fijan arbitrariamente y a su gusto las reglas del juego político internacional. Y una vez más: ¿qué lograron con toda esa presión económica que han venido ejerciendo sobre Irán? Si conjugamos el conflicto de Crimea con el problema de Irán e Israel, lo natural y previsible era que Rusia levantara la prohibición de venderle a Irán los misiles S-300. Y eso es precisamente lo que pasó. Irán ganó una negociación y se fortaleció. El problema, lo repito, es que los norteamericanos no quieren aprender la lección de la historia. Su situación es más o menos como la de un imaginario emperador romano que de pronto apareciera en el siglo IV y quisiera mandar en Roma como en la época de los Césares. ¿Qué pensaríamos? Que no entendió nada. Algo así, mutatis mutandis está pasando con los policy-makers y sobre todo con los militares norteamericanos. Estos últimos, hay que decirlo, sí representan un grave peligro para todos, porque pueden querer a toda costa forzar a los distintos gobiernos civiles de los Estados Unidos a que impongan una política que lo único que podría acarrear sería la destrucción de todo.